|

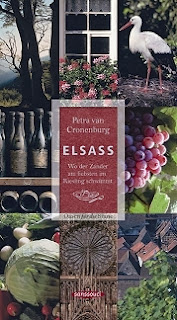

| Low-Budget-Produktion: Madame lässt die Puppen tanzen (Foto: PvC) |

Wenn ich irgendwo erzähle, woran ich gerade arbeite und warum mir das so viel Hirnschmalz abverlangt, dann höre ich grundsätzlich ein lustiges: "Das geht doch mit links!" Wohlgemerkt: Es handelt sich dabei nicht um ein persönliches "Das machst du doch mit links" - etwa, weil die Leute meine Fähigkeiten abschätzen und mir das zutrauen. Nein, einige setzen dem noch eins drauf: "Fürs Theater schreiben ist doch kinderleicht! Du musst einfach nur den Zwischentext weglassen, brauchst nix mehr erzählen und lässt die Leute einfach nur babbeln."

Aha. Schöne neue Zeiten. Alles ist so einfach heutzutage! Bücher schreiben beispielsweise. Dazu braucht man nicht einmal einen einzigen Satz geradeaus schreiben können, Hauptsache, man muss dringend diese eine Geschichte erzählen wie Tante Erna mit ihrem Fußpilztagebuch. Dann ab ins Super-Casting unter den Superfußpilzen und schon bist du reich und berühmt!

Und jetzt soll es noch einfacher gehen. Lässte einfach allen Ballast weg, musst nicht mehr das Wetter beschreiben und Cliffhangers aufhängen, plotten musste auch nicht mehr und schick einfach alles zum Teufel, was zwischen den Dialogen steht. Schon haste ein Theaterstück. Wenn ich gewusst hätte, dass Typen wie Ibsen und Tschechow solche faulen Stinker gewesen sind, ich hätte mir weniger Panik gemacht! Wozu habe ich eigentlich vorher so viele Dramen in Minimalbesetzung gelesen? Lernen von den Könnern? Kann doch heute jeder! Stell Tante Erna auf die Bühne und ihren Fußpilz daneben, verpass ihm am besten eine Naziuniform, streich den ganzen Text aus Tante Ernas Tagebuch und lass die beiden schwadronieren. Schon haste ein Erfolgsstück. Aua.

Irgendwie will die Masche von Tante Erna bei mir nicht funktionieren.

Als ich das "Stück" zum ersten Mal vor meinem geistigen Auge sah, rannten schätzungsweise sieben Menschen auf einer Bühne herum, das aufwändige Dekor änderte sich mit den Akten, die Kostümbildnerin hätte in den 1910er Jahren schwelgen können. Aber in der Realität geht es einem wie Drehbuchschreibern beim Fernsehen: "Lassen Sie den Kommissar Bienzle um Himmels Willen auf dem schwäbischen Weinberg sitzen, eine Mexikoreise können wir für den Tatort unmöglich finanzieren!" In meinem Fall setzt Low Budget noch viel tiefer an: Zunächst wird hier gar nichts inszeniert werden, es gibt eine sogenannte szenische Lesung - das, was Schauspieler machen, bevor sie spielen.

Wo aber kann man sparen, wenn man überall sparen muss? Und macht das überhaupt noch Spaß?

Und wie es Spaß macht! Es ist eine Herausforderung, die zu einer völlig neuen Geschichte führt. Die Beschränkungen der Antike auf die Einheit von Ort und Zeit waren so ungeschickt nicht! Möglichst wenige Schauspieler, eine absolut winzige Bühne und natürlich kein Bühnenaufbau wie für "Aida" in Plüsch. Ich habe mich gegen einen Monolog entschieden und werde Nijinsky und Diaghilew mit- und gegeneinander antreten lassen: in einer Ménage à trois! Lange habe ich gegrübelt, aber genau das ist die Chance der Bühne, wenn auch schriftstellerisch die Herausforderung: Man kann Unsichtbare agieren lassen. Man kann ungehörte Dialogteile im Kopf der Zuschauer entstehen lassen. Wer je einem dieser Exhibitionisten mit Handy zugehört hat, der auf dem Gehsteig seine Monologe in den Hörer brüllt, weiß, was ich meine.

Wenn ich mich recht erinnere, stehen auf der Bühne moderne Stahlrohrsessel und ein Glastisch. Letzteren könnte man leicht verschwinden lassen, aber habe ich Möbelpacker? Aber muss Diaghilew denn im luxuriösen Jugendstilambiente sitzen und zu einem der neuesten Tischfernsprecher seiner Zeit greifen? Wie modern ist 1913 eigentlich? Rein in den Stahlrohrsessel, gebt dem Mann ein Handy! Schließlich ist gerade erst Bankier J. P. Morgan gestorben und man zerbricht sich den Kopf, was aus dieser Bank wird; alle Welt schaut Fantomas im Kino, die New York Times berichtet quasi "zeitecht" mittels drahtloser Marconi-Technik vom schlimmsten Theaterskandal in Paris, auf den Straßen toben die Frauen für mehr Rechte und man trällert Irving-Berlin-Songs, während Baden-Baden einen auf Zeppelinflughafen macht! Die Romanows können es nicht lassen, ihr 300jähriges Thronjubiläum zu feiern - währenddessen die zwei berühmtesten Russen der Welt ihre Theaterneuerungen nebst schwulem Liebesleben nur im Exil ausleben können. Alles tanzt übernervös auf einem Vulkan, aber wenn ein blutjunger Choreograf die Puppen mal nicht so tanzen lässt, wie sich das die reichen Mäzene vorstellen, provoziert das beinahe internationale Verwicklungen. Die Engländer sind die Schlimmsten: Geld für die Kunst, ja, aber nur gegen Zugeständnisse an die Konservativen!

Wie viel 1913 ist heute? Welche Scheren haben die Künstler heute im Kopf, was würde die Reichen und Schönen schockieren? Wollen wir wirklich die "reine, anspruchsvolle Kunst" (Nijinsky) oder lieber Zerstreuung, Unterhaltung, Wohlgefallen mit nur etwas wohldosiertem Kitzel (die Mäzene)? Zwei schwule Russen, von denen einer für Hochglanz-Sammelalben der Szene posiert und plötzlich, unerklärterweise heiratet ... während der andere sich mit jungem Frischfleisch tröstet, heimwehkrank nach Russland - heute noch ein Thema?

Es macht verdammt viel Spaß, zur Essenz eines Konflikts vorzudringen. Aber da muss jedes Wort sitzen. Wie eröffnet man vor einem Publikum, das die Namen und Begebenheiten vielleicht nie zuvor gehört hat? Wie vermeidet man "Infodumping"? Wie zeichnet man gleich mit der ersten Szene Charaktere, Situation, innere Bilder - wie deutet man einen Konflikt an?

Wenn mir noch einmal jemand mit dem Spruch kommt, Schreiben für die Bühne sei ja noch viel einfacher als Bücherschreiben, weil man einfach nur alles weglassen müsse ... wenn noch einmal jemand findet, ich würde mir zu viel Sorgen machen, das könne ja schließlich jeder, dann - ich schwöre - lasse ich ihm eine Einladung von Tante Erna zukommen. Die wollte sich schon immer mal mit durchlauchten Gästen ausführlich über ihren Fußpilz unterhalten!

Update:

Jemand hat mir gesteckt, dass es im Internet 1001 wohlfeile Anleitungen für Tante Erna gibt, auch Theaterstücke schreiben zu können. Ich möchte es mir verkneifen, auf die schlimmsten Blüten zu verlinken, aber zitieren möchte ich einige doch, des Amusements wegen:

In einer Anleitung heißt es: "Ein Theaterstück zu schreiben macht dich noch einzigartiger und du solltest darauf stolz sein." Nur mal so, falls ich an mir zweifeln sollte ... Und ich bräuchte unbedingt einen Bösewicht und eine lustige Rolle, damit man mir das Stück auch abkaufe. Klar, dass Tante Erna Testleserin wird ... und immer schön laaaaangsam schreiben, denn "auch brauchen die Schauspieler immer etwas Zeit, um sich in Position zu stellen." Sehr wichtig ist die Abgrenzung zum Film: "Beim Theater heißt dein Werk nicht Drehbuch, weil ja nichts gedreht wird." Aha. Ich bin dann an der Stelle ausgestiegen, als eine Mäusefee gesteht, sie studiere das Zeug zwar, habe aber eigentlich auch keine Ahnung und könne deshalb nur raten, sich Anleitungsbücher zu kaufen.

Immerhin hat sich die ZEIT schon 1959 Gedanken darum gemacht, wie es denn nun eigentlich funktioniert und prompt die Vorlage für mein Tantchen Erna gefunden: „Kann ich schreiben rechts, kann ich schreiben links...“ ... sagte der Schmock von Gustav Freitag. Und nein, diesen Link kann und will ich mir nicht verkneifen: Zum eigenen Theaterstück in nur einer Stunde!